『3回生の授業風景』カテゴリーの投稿一覧

2009年9月29日(火) 19:16

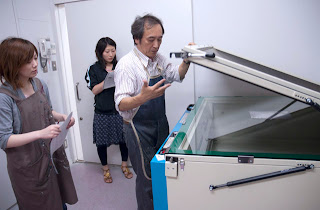

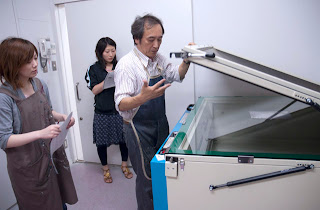

先日2回生でウォータレスリトグラフの基礎授業のお話をさせて頂きましたが、

3回生にもレクチャーがあります⦿応用編です★

基本的には武蔵篤彦先生(教授)のゼミ生(主に平版を専攻してます)に向けてものです。

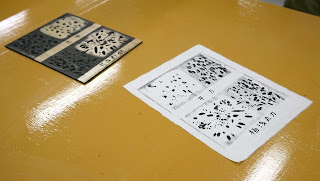

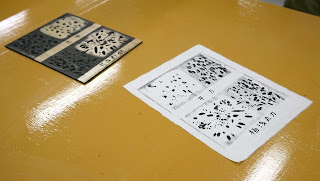

右:ダイヤマット(製図用フィルム)にアクリルガッシュの黒でイメージを描き、

コレを原稿とします。

ウォータレスリトグラフの版はアルミ板にシリコンが塗ってあるもので、

露光機で30秒ほど感光させ、

現像液で製版します。

(現像液を専用のブラシで版面をなでるように動かすと描いた部分のシリコンが剥がれていきイメージが現れます)

イメ−ジが

どピンクなのは製版部分が

わかりやすいように染色液をつけていてそれがピンク色をしてるのです。

イメージが現れたら

後露光をします。

版を

強化するため。

このあと、

ニードルで版面を引っかくとその部分のシリコンが削られ、それもイメージとして出てきます。

感光しないような

細いラインがつくれます◉

この後もうすぐ刷れます!

☆スピーディー☆

ダイズ油脂からできたインク

ダイズ油脂からできたインクを使います◯

ローラでインクを版面に転がすと

イメージの部分だけにインクがつきます。

(描画しなかった部分はインクとシリコンが反発し合ってインクがつきません)

平版

平版で、リトグラフより

早くて失敗が少ない技法だと思います。

にじんだイメージ表現は少し苦手ですが

ラインは得意です◎

2009年9月1日(火) 14:36

◆未公開写真◆

3回生の写真技法の授業最終日。

この授業ではデジタル一眼レフカメラの使い方やスタジオでの撮影方法、それらの画像のなどを学びました。

課題としては

これまでの作品をスタジオで撮影→

フォトショップ,イラストレーターなどを使ったPC編集→出力→

一冊のポートフォリオ(作品集)作成をしました。

できあがったポートフォリオをみんなで見ました⦿⦿⦿

友人のポートフォリオをまじまじとみてます◯

作品の現物を見るに超した事はないのですが、

いつでもどこでも持ち歩くのはちょっと難しいですよね。

それに

一つだけでは伝わらない事もあります。

そこで

☆ポートフォリオの登場☆ポートフォリオには

色々なタイプがありますが、

コレで

作家(作者)の考えている事や作品の

流れがわかるものです。

だいたい

持ち歩けるサイズの一冊のファイル形式のものが多いです。

こうする事で、

就職活動の時にこれまでの

自分が身に付けたスキルを見てもらえたり◎

作家活動でギャラリー等や学芸員さん,コレクターさん,マスメディア関係,作家さんに見てもらったりできます◎

これがあるのとないのとでは大きな差です!!

自分を表すツールの一つとして必需品ではないでしょうか!?

2009年8月11日(火) 17:48

今日は紙造形の授業で3回生が作った作品をご紹介します★

紙といってもシート状になったものだけではありません!

色の紙を作る時も、もちろん自分たちで染色します◎

↑

股覗き!! 針金で骨組みしたものに紙を貼ってます。

紙の繊維は濡れてる時は、色んな形に整形できます◯

紙の繊維は濡れてる時は、色んな形に整形できます◯

なのでその特性を生かしオブジェにした学生も沢山います◎

2009年7月27日(月) 16:10

3回生CG基礎演習の前期最終課題はデジタルカメラを使った“コマ撮り動画”作成でした。

↑とある日の午後、友達の顔を撮影❖

表情がどんどん変わっていく映像になるようです。

でも顔そのままではなくプリントした顔の画像を使っています。

その後、編集。静止画像を繋げて動画にしていきます▲

何百という単位で撮影しなければなりません。

ですが、全体の

時間が決まっているのでそれに合わせて作成しました。

授業

最終日、作成した動画の

上映会(合評会)となりました。

最後のチェックをしてます↑

映像は

タイトルと本編の2部構成。

特に最初、慣れない作業に苦労した学生もいたかと思います。

沢山撮った静止画も映像にしたらあっという間。なんだか物足りなく感じてしまうかもしれませんがその短い時間の中には凝縮された世界がみえてくるのではないでしょうか?

結果、それぞれの個性の出る作品が仕上がったのではないかと思います。

後期はバージョンアップした授業となります。

どんなものができてくるか楽しみです♪

@黎明館Mac room

2009年7月21日(火) 20:48

3回生の展示合評会が行われました。

思い思いの場所に展示し、司会者を立てて進行しました◆

<水なし平版,ドライポイント>

<エッチング>

<エッチング> <ドローイング,オブジェ>

<ドローイング,オブジェ> <写真>

<写真>

<インクジェットリント,手彩色>

他にも木版、ポリマー版画、シルクスクリーンなどの作品が出ました。

色々なタイプは作品が並ぶのは版画コースならでは☆だと思います。

2009年7月16日(木) 17:32

木版画というと、板目木版の凸版(彫刻刀などで彫った部分が白くなり、彫り残した部分にインクがつくというもの)がメジャーですが、

板目木版の凹版(彫刻刀などで彫った部分にインクがつき、彫り残した部分が白くなるという、さっきと逆もの)というのもあります!

更に、水性と油性があります。

今日は水性凹版画のレクチャーの様子をお届けします。

板に彫刻刀などでイメージを作る。

その後、紙の色がハッキリ出て欲しい所に

ニスなどを塗ります。

(↑木の色が見えてる所にはニスが塗ってあり、黒い部分には塗ってありません)

次に顔料をのせます。

ブラシ

ブラシで顔料をまんべんなく

のばす。

(彫った部分にインクを詰めるよーに)

スキージー

スキージーで

彫り残した部分にのってるインクをとりさる。

プレス機

プレス機で刷る。

◇◆できあがり◆◇

◇◆できあがり◆◇(注:デモ用なので特別なイメージではありません)

レクチャー後、この技法を利用した作品が出てくるのを楽しみにしてます♪♪♪

2009年7月1日(水) 16:17

ここで、ポリマー授業の3回生の作品をお披露目したいと思いますっ!

写真製版をしたり、

手描きによる表現をしたり、

物を貼付けた表現を加えたり、

様々な方法で版ができるというポリマー版画の特性を活かし、

色んなタイプの作品がでてきました◯

(衣川先生(担当教員)コメント)

(衣川先生(担当教員)コメント)

ポリマー版画の授業では、描画材料によるマチエールサンプル制作、小作品制作(手描きのドローイング作品、多版刷り、写真製版)などを通し、ポリマー版画の特徴である幅広い表現技法をひととおり勉強しました。

最終作品制作では、個々の制作コンセプトをチェックした上で、それらの表現技法を用いて、独自の世界観が広がるよう制作に励みました。

講評会では各学生自身が作品のコンセプトなどをプレゼンテーションし、教員と学生とディスカッションをしながら、作品の講評を行いました。

作品を言語化することが苦手な人も多かったかもしれませんが、作者の言葉をもとに作品をみることで、より深く作品を鑑賞することができました。

学生たちの作品にこれからの可能性を十分に感じ、面白く拝見させて頂きました。

今回の制作を通し、学んだことをこれからの作品制作にも活かして頂ければと思います。