『2回生の授業風景』カテゴリーの投稿一覧

2010年4月27日(火) 22:31

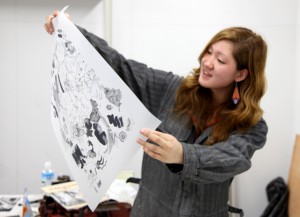

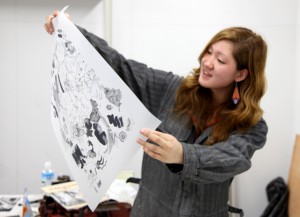

2回生/リトグラフチームの動向

描画が終わると製版➔刷り

となる訳ですが、

今日は〔刷り〕をお届けします。

製版インクをアラビアゴムを通して溶剤で落とす。

ローラーでインクをのせる。

乾燥は大敵なのでスポンジで常に水分を与えて保湿

<インクは油性。描いたイメージ部分は油性と仲が良い状態ですから水分を与えながらローラーを転がすとイメージ部分にだけインクがのる>

この水と油の反発性がリトグラフの✶鍵✶

慣れないうちは二人一組ですると上手くいきますよ〜☺

インクがのったら

紙を置いて

リトグラフ用プレス機で刷るのです!

ゆっくり、途中で止まらずに

すこ〜し力がいります。

1枚目の刷はまだまだインクが馴染んでないので薄めに刷れる。

2枚目、3枚目からが❈いよいよ本番❈

刷り待ちのリトグラフストーン達

担当は山内裕美先生

よろしくお願いします!

2010年4月21日(水) 21:09

2回生/ウォータレスリトグラフ

4/15の続編

【刷り】

製版すると、イメージ部分が分かり易いようにピンク色になっているのですが、

ここにローラーを使ってインクをのせる。

インクは大豆油脂でできた❂環境に優しい❂インク

まずはモノクロで作っていますが、もちろんカラーもできますよ〜^^

版の上でローラーをゆっくり転がすとインクはたくさん付き、

早く転がすと版面の汚れがローラ−に戻ります✵✵

✶インクをのせる段階で水を使わず、

版の材質であるシリコーンと大豆柚須インクの反発性を利用するので〝ウォータレス〟と呼ばれる所以なんです✶

インクが付いたら

紙を置いて、

プレス機(銅版がと同じ物)で刷。

グルグル

途中で止めてしまわずに!

さぁ、無事刷れたでしょうか!?

この✧紙をめくる瞬間✧は

〷かなりの緊張をともないます〷

出来栄えはどうなのでしょうねー?

左に写ってらっしゃるのが担当の衣川泰典先生

✳よろしくお願いします✳

ウォータレスリトグラフは製版から刷までが他の版種と比べて✲相当早い✲のも特徴。

✹1日の間でどんどん刷れていきました✹

2010年4月15日(木) 18:57

冬に戻ったようで寒〜いっ☃

皆さん、体調管理に気を付けてくださいね♖

2回生/ウォータレスリトグラフ

訳すと水なし平版

平版の代表格といえばリトグラフですが、

コレは刷り工程の時にリトグラフのように水と油の反発性を利用しないので特にそう呼んでます。

しかし!

製版工程も全く違うので〝リトグラフ〟というよりも、

平版の一種という風に考えてもらえればいいと思います。

【イメージ作り】

フィルムに✒黒いペン、マジック、ダーマトグラフ、アクリルガッシュ等で描画✒

テスト原稿を透かして見てます。

「どんな描きっぷりにしよっかな〜」

【製版1】

露光機でイメージを版に感光させる

まず、原稿その上に版

「じ〜っ」

露光を待つ。

【製版2】

版に現像液を垂らし、

パット(赤くて毛羽立った道具)でやさし〜く擦る☝

徐々にイメージがくっきり現れる⚐⚐

続きはまた後日

2010年4月13日(火) 21:51

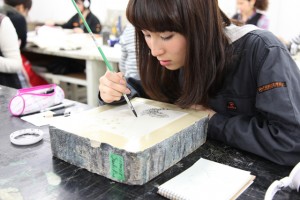

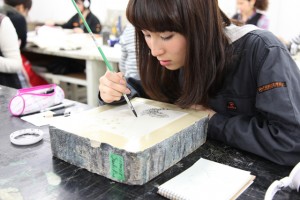

✱2回生、版画技法の基礎を学ぶ✱

石版画編

平版の一種ですが石、正確には石灰石に描いたものを紙に刷るのです。

製版、刷り、という工程はもちろん、ある訳ですが、

まずイメージを作らなければ話が進みません✶

みんな石にイメージを描いています✎✎✎

描画材料は✧何でもOK✧

ではありません!!

石版画専用のリトペンシル(右)、リトクレヨン(奥)、解墨(左)

と呼ばれるものを使います。

そのすべてに油性分と脂肪分が含まれてます。

なぜ油分が含まれてるかというと、

石版画は水と油の反発作用を利用した版種なので、描きたい部分は油性でなくてはいけないのです。

言葉でお話ししてもなかなか分かりにくいのですが、

✯特徴としては描いたままの状態が紙にうつる版種です✯

色も自由に刷り重ねられますし、一見、「絵画」のような感じです。

ではまたこの続きは後日お届けしまーす!

2010年3月17日(水) 20:33

<未公開授業写真紹介>

後期/ウォータレスリトグラフ

感光させて製版するため、

フィルムに絵を描きます☀

デジタルイメージも作れます

原稿

レーザープリンター(レーザーを感光に利用する印刷機)で出力

こちらは

同じく後期/木版画

木版は1回生でもやったのでその応用編

腕は上がった?

絵の具をのせた版に紙を置く時、

ズレないよーに、

イメージのまわりを汚さないように、⚡気を張ってます⚡

先生に進行状況を相談しつつ

作品へ近づけていく✠✠✠

2010年3月10日(水) 21:21

<未公開の授業風景シリーズ>

後期・2回生銅版基礎

銅版だけでなく、他の版種でも考えることですが、

特に紙に水分を含ませて刷った場合、

作品を刷り終えると、

紙が水気でふにゃ〜としてしまいます。

そのままでは格好良くないですよね?

そこで必要となるのが ☍水張り☍

刷った直後にまだ水気があればそのまま。

なければもう一度軽く紙を湿らせ、

板に作品を置き、

☉水張りテープ☉(片面に糊が付いていて濡らすの糊成分がでてくる紙テープ)で作品の四辺をはる。

すると、

✦乾燥する時に作品がピンッと張ると言う仕組み✦

季節にもよりますが1日程置けば乾燥し、

カッターで作品部分を切り取れば✧OK✧

ただこの方式だと

作品にくっついたテープ部分を更に切り取らないといけなくなってしまうので、

少しでも紙を切らなくても良い方法があるのです!!

それが

✦袋張り✦

テープを貼る時に、

作品に貼る部分の2/3位まであて紙(↑↓広告紙にしてますね)をあてて貼るというもの。

こうすれば最終的に切り去らなくても良い

紙の部分が少なくなります✩

2010年2月22日(月) 21:26

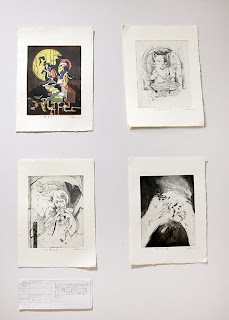

<紹介できていなかった学生の作品>

2回生が取り組んだ木版基礎

水性木版画

多版多色(何枚かの版を使い、色も何色も使って1枚の作品に刷上げる)で制作。

こちらの作品は最終形態は1冊の本仕立て。

油性木版もしました。油性絵の具を使ってプレス機で刷る。

手でもできますが、より強い圧力をかけた方がキレイな色面が作れます。

逆に

自然素材(木)を生かした

やさしい表情も得意とします。

木版画はこんなモノクロの作品イメージが強いようですが、

見て頂いたように、

カラフルで、柔らかな感じや

インパクトのあるイメージの両方の作品ができます★

2010年2月9日(火) 18:15

今日は暖かくて、✿ちょっと春を感じました✿

❒未公開授業風景❒

後期:2回生/シルクスクリーン基礎

2課題を展示

合評会@対峰館3F

イメージはドローイングからの展開

作品を観て、

プレゼンを聞いて、

内容を知る。

どうーかなぁ〜?

シルクは

色の発色が良い!

大きな範囲のベタは少し難しい。。。

大きな範囲のベタは少し難しい。。。 ほっそいラインも難しい。。。

ほっそいラインも難しい。。。

紙以外のもの例えば

布や木、ガラスなどにも刷れるのが特徴

版を作る時、

スケッチブックに描いたイメージを反転して製版しなくてもよいのも特徴になるのです。

☆殆どの版画は版に描いたイメージと完成した作品イメージは左右反転するのです☆

前期のシルクスクリーン基礎では写真イメージ

前期のシルクスクリーン基礎では写真イメージを使って

s="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">

版を色ごとに分けて作ったりする事が多かったですが、

後期は

手描きのイメージや、その

2つを併用したイメージ作りに取り組みました✪

前期/後期両方の授業をとった学生は

技法にも少し慣れ、初体験のコのサポートをしたり、より高度な手法を取り入れていたようでした✯✯

2010年2月8日(月) 21:06

✱後期:2回生・写真技法基礎の最終日✱

もちろん!合評会でした◎

それぞれの写真集ができました◎

@スタジオ

風景、人物、もの、被写体(カメラを向けられるものすべて)は色々

友人の作品&プレゼンが気になる!!

デジタルカメラ、インクジェットプリントが主流で使う中で、

フィルムカメラによる白黒写真制作に取組みました✰✰✰

最初は手こずる事もあったようですが、

✧✦✧みんなアナログの魅力を感じていたようでした✧✦✧