2010年12月15日(水) 21:48

手探りで

こんばんは。

今日から年賀状取扱いスタートだそうです◈12/25迄に出すと確実に元旦に着きます。

もうそういう時期なんですね〜

はやーい

日頃お世話になってる方、友達、しばらく会ってない人へ、年賀状を!

何か郵便局のCMっぽくなってしまいたが、年賀状は貰うと嬉しいものです^^

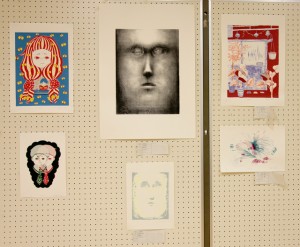

しかも版画の◊出番◊って感じの行事ですよね〜

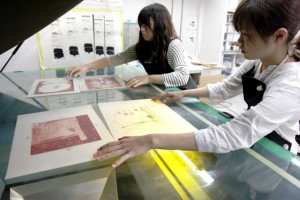

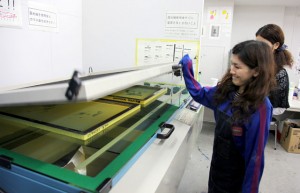

2回生/写真基礎

フィルム現像

撮影終了後のフィルムの巻き取りで、フィルム缶に巻き切ってしまった場合、

この<フィルムピッカー(通称;ベロだし)>でフィルムを引き抜く

コツがあって、ちょっと難しい!

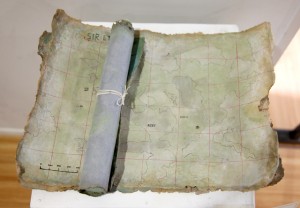

<ダークバック;黒い袋>の中に手を入れ、

フィルムをリールに巻き付け、タンクに収納するところまでを完全暗室状態で行う。

ゴソゴソと、手探り、これもまた慣れるまでは不安が漂う。。。

抱えてるのがタンクこの中にフィルムを巻き付けたリールが入っていて、薬品(3種)を順番に入れて現像▲

できたら、乾燥機に入れる。

◎タンクも乾かしちゃいます◎

フィルムはなが〜い状態。

ハサミ✄でカットしてフィルムケースへ

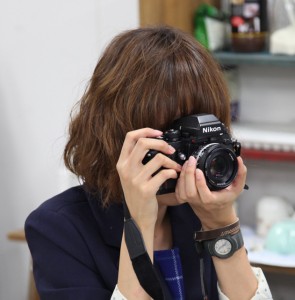

アナログカメラによる撮影、

光の量のコントロール<絞りの大きさとシャッタースピードの兼ね合い>が難しく、不慣れな頃は特にどうしても疎らになってしまい、

「あれ?こんなに明るく?」とか、その逆の「えっ!ゼンゼン撮れてない!真っ暗!!」なんてこともよくあるのですが、

この2人はどうだったのでしょうねー