『木版画』カテゴリーの投稿一覧

2011年6月6日(月) 11:10

こんにちは。

今日はお天気で気持ちよいですね〜^^

先日、大学院生の実習室を覗くと>>>

メチャ、カッコつけてる!

訳ではありません。

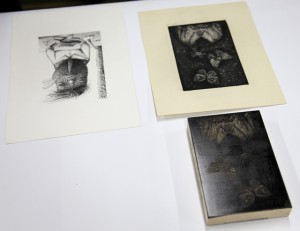

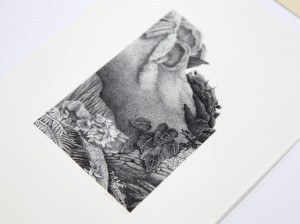

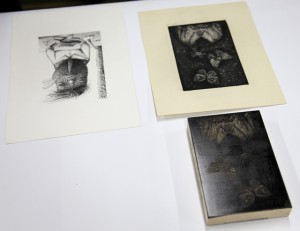

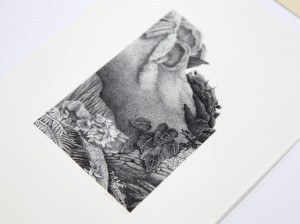

彼は〝メゾチント〟による作品制作をしていて、

銅版がキラキラ✧チカチカして眩しいんですねぇ^^

メゾチント:金属(主に銅板)にロッカーという器具で版全体に無数の刻みを入れたり、カッターでささくれ状態の線を作る等、版を目立てする。それにバーニッシャーやスクレーパーというの銅版画専門の道具でささくれを削ったり、ならしたりしてイメージを描く凹版画の直接技法の一つ。

細かな刻みにインクが入り、削った部分についた余分なインクを拭き去る。その部分が白く浮かび上がったような感じで刷り上がる。

✦☆✧ベルベットのような質感をもった豊かな明暗表現が特徴的で魅力✧☆✦

更に、彼が挑んでいるのは、

銅版画独特の刷り

雁皮刷り

とっても薄い雁皮(和紙)に銅版を刷ります。

そのまま版画用紙に刷るより細かいディテールをひろってくれる!

&画面部分だけに和紙特有の美しい色が生まれ、グッと見栄えが良くなる!

というのが利点⚑

インクを詰めた銅版を水の入ったバットに入れ、ガンピを水中で掬い上げ、糊をのせて版画用紙(ハーネミューレをよく使う)に刷る。という行程が増えるので、雁皮紙にしわができてしまった☹なんてこともあるのです。

メゾチント、雁皮刷り⇧

こちらは

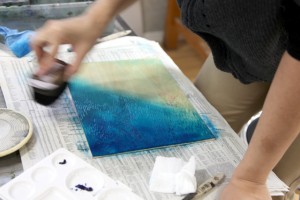

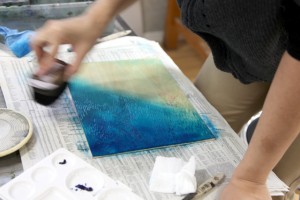

〝拓本刷り〟

版木にイメージを彫り、

和紙を当てて、タンボ(てるてる坊主みたいなもの)にインクを付けてポンポンと、色をつけていく。

彫ったところが白く抜けて、彫り残した部分に色がつくのです。

タンボの素材によって色の出方が変わったり、グラデーションが思いのまま!

これ、

ゴキブリ。

よくできてますね〜ケド、、、

嫌いなものを作ってみたものの、苦手なものはやっぱり苦手だった。。。

とある学生の机の上。

知人が制作したミニロボ

ボルトとか、ネジ、ナット等でできてますー

かわいい☺

ちょとした工具系にも親しみが沸きますね

2011年4月30日(土) 15:16

昨日はオープンクラスでした。

オープンクラスとは、授業を公開し、普段の大学生活を知ってもらう日です。

受験生、保護者のかた多くの方にお越しいただきました。

そんな中、版画コースでは卒業生の堤あすかさんを講師に 拓摺りのワークショップを開催しました。

拓摺りとは、、

凸版技法の一つで、版となる凹凸のあるものに紙を密着させ、紙の上から描画材を押し当て、版となる凸部の文様や図柄を写し取る技法です。

小さい頃に硬貨などの上に紙を置いて、その上から鉛筆でなぞった経験はありませんか?フロッタージュともいいます。

講師のツツミアスカさんです。

ご自身の作品も参考作品として持ってきて下さっています。

版となる版木を彫ってゆきます。

版木の上に水で溶いた糊を塗り、薄い和紙を版木に密着させます。

たくさんのてるてる坊主ができました!

てるてる坊主ではないです、、タンポ(布を丸めて作ります)といいます。

タンポで絵の具を紙の上にのせていきます。

絵の具をのせ終わったら、版木から外して乾かします。

薄い紙なので、裏から厚いしっかりとした紙を貼って(裏打ち)完成!

卒業してからも制作を続けている先輩の話を聞けたり、制作行程を知ることができ有意義なワークショップとなりました。

2011年4月18日(月) 21:36

アメリカでは大学1回生のことを freshman

freshman と呼ぶらしいですね。

と呼ぶらしいですね。

まさにフレッシュな1回生!今年も元気な30数名が版画コースに加わりました。

オリエンテーションのときこそ緊張している面持ちでしたが、、

授業が始まり一週間! もうすっかりクラスメイトと楽しい大学生活をすごしているようです 。

必修の授業は自画像デッサンから始まりました。

自画像デッサンをもとに

『キアロスクーロ版画』に挑戦!

キアロスクーロ:明暗法の一種で木版画の一手法として古い歴史があります(今回は2版2色刷)

デッサンを明暗にわけ、版木にイメージを彫ってゆき、、

刷る! 満開の桜が見える部屋で和みます

さらに2版目の版木に転写して

転写されたイメージをもとに彫る! 真剣な表情

続きは後日、、どんな出来上がりになるか楽しみです。

2011年4月15日(金) 20:56

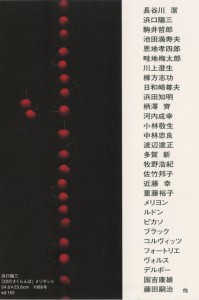

牧野浩紀先生のグループ展 開催中です!

福岡と高松2カ所であります!!!

世界の版画芸術展

■4月13日(水)~19日(火)

am 10:00〜pm 8:00[最終日はpm 5:00閉場]

福岡三越 9階 岩田屋三越美術画廊A

〒810-8544

福岡市中央区天神2-1-1

TEL 092(724)3111

世界の版画芸術

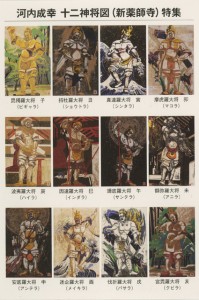

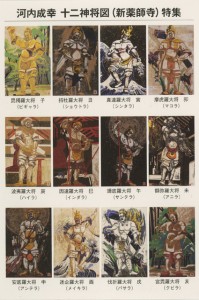

河内成幸

十二神将図特集

■4月25日(火)~5月2日(月)

am 10:00〜pm 7:00[最終日はpm 4:30閉場]

高松三越

〒760-8639

高松市内町7-1

TEL. 087(851)5151

2010年12月1日(水) 22:08

本日から師走

もう2010年も僅か1ヶ月です!

何だかそわそわする!!

1回生/木版画基礎

多色刷りをするという事で、

版木へのトレース。

色の重なりを考えて版を分ける。

彫る。

<摺りデモ>

ぼかしのやり方もレクチャー

川端先生の作品。

✲1版づつ重なっていくにつれ、版画ができていきます✲

あてなぼかし:1つの色がだんだんぼけて透明になっていく。(色絵の具〜水)

自由なカタチにぼかす事ができます。

色から色への<つけ合わせぼかし>というのもある。

摺る際に紙は水で湿らせて、新聞紙に挟んでおく。

ぼかしが成功すると、

とってもきれいです。

やわらかい表情も出てきますね。

バレンで摺る。

和紙が傷むので、当て紙をした方が良いでしょう。

思い通りに摺るのは難しい。。。

「最近どう?」

3版〜4版に分けた版木と作品

まだテスト

本摺りをしたら水張りをして完成です!

2010年11月9日(火) 22:51

この写真を見ただけで

何の実習か想像できるのではないでしょうか?

そう、

板(版木と言います)に描いたイメージを彫刻刀などで彫ってつくる、

‘木版画’です。

きっと、小学校や中学校で一度はした事があるのでは?

☩1回生がその基礎実習に取り組んでます☩

彫りが済んだら摺り

版木に水を含ませてから

墨を置き、

糊を少量置き、

(紙への定着をよくし、ムラになりにくい。

糊を入れない、もしくは少ないとゴマ刷りと言って、色面にポツポツとした白い斑点のようなものができた状態で刷り上がる)

丸刷毛で全体にムラなくのばし、バレン(ジグザクや円を描くような感じ)でこすって写します。

丸刷毛は:馬の毛などでできた腰があって絵の具と糊を素早く混ぜてのばせる。

試し刷りをしてみて、

更に彫りを加えたり、様子を見ながら作品へしていきます。

まずは単色刷り、

次は多色刷りをします!

2010年9月16日(木) 19:04

昨日は久しぶりの☂大雨☂でしたね〜

前期授業でご紹介できなかったものをお届けするシリーズ 其の13回

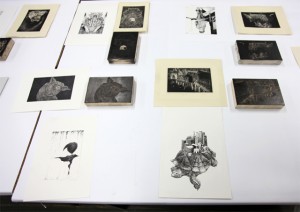

2回生/木口木版画

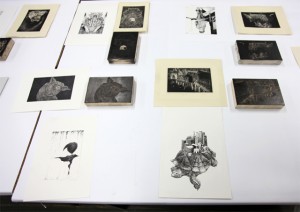

右手前から木口の版木、版画、左奥はペン画

<天地が逆で見にくいかもしれません。。。 ご了承ください>

☖合評会☗

モチーフはいろいろ。

動物、植物、人、不思議な生き物など具象的なものや抽象的なものなど

細かい線や点で構成されたものばかり✧

みんな、作品にかなり✬近寄って鑑賞✬

ペン画のアップ

相当な✫集中力✫がいりますよ〜

⧒木口木版については<7/19>もどうぞ⧒

2010年9月8日(水) 18:47

昨夜は恵みの☂雨☂でしたね〜

そのおかげで今日は随分過ごし易いですよね◎

上陸した台風9号も熱帯低気圧になり、関東甲信越の方はしばらく雨が続そうですよ。

前期授業でご紹介できなかったものをお届けするシリーズ 其の12

3回生ゼミ/木版画

水性の場合、黒は墨を使ったりするのですが、

◈既成の物ではなく、オリジナルの墨を作ることもあります◈

<削り墨>と言って、墨を作る工程で出てくる破片。

コレを3ヶ月かけて水につけおき、

1週間に一度水をかえ、

◈墨の中にある膠(にかわ)分を取除いていきます◈

▵版画で使うには膠成分が強いそうです

3ヶ月後、

◈削り墨を乳鉢でよく練り、

適度に水を加え、

糊分が少なければ、少し膠と足して墨の摺りに使います◈

この作業、特に膠成分が 〷クセモノ〷

くさい。。。

というのも

墨は種油やゴマ油の油煙や松煙から採取した煤を香料と膠で練り固めた物。

膠:動物の皮革や骨髄から採られる強力な糊

ですから、動物性の何ともいえないニオイがあるわけです。

しかし!

✶ニオイに負けず✶3ヶ月、世話をすると

イイ色がでる黒が摺れます〜

2010年8月19日(木) 20:26

AO入試 1期 ワークショップ2つ目

木版画:《木版コラグラフ》を行いました。

コラグラフとは

✷コラージュするように作る版画✷

コラージュ:台紙に表したいものを様々な素材を切ったり、ちぎったりし、貼り重ねてつくる。

木版コラグラフの場合は土台に板を利用し、彫りを加えたり、

色々な素材を張り付けたり、版材にニスやジェッソを付けたりして凹凸をつくり、

その凹凸にインクをつけて刷ることができる。

版を作る時も工夫次第で何でも取り入れる事が可能。

刷る時もインクの種類や、インクを付ける方法も筆でもスポンジでも、色んなものが使えます❃

☝左側;ダンボール、寒冷紗 (紙、ヒモ、レースなど版材は何でもOK!)

左奥;タンポ (刷る時に使える。スポンジ、筆なども)

右手前;彫刻刀各種 (木版ならでは、彫りの調子が作れる)

右奥;はさみ、ボンド、糊 (素材を切ったり、貼ったりする際に使う。ボンド,ジェッソ,ニスはマチエールになるので色々使える)

この技法は一度刷ると2度と同じものを刷る事ができないも特徴の一つなので、

モノプリント<モノタイプ>に分類される。

モノタイプとは

版に直接インクや絵具などを用いて描画し、その上に紙をのせて圧力をかけ、イメージを紙へと転写する版画技法。

モノタイプの「モノ」はギリシャ語のMONOS(モノス)から由来していて、「ただ一つの」という意味を持つ。

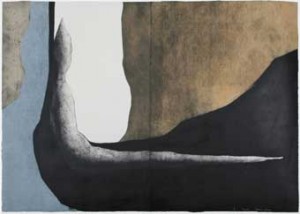

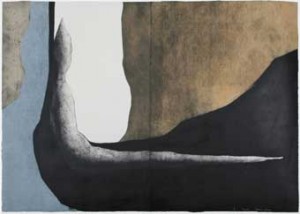

▼作品例▼

栗本佳典

黒木美希

木版画・コピーによる和紙のコラージュ

安田 彩

コラグラフ