『写真』カテゴリーの投稿一覧

2010年9月7日(火) 19:28

前期授業でご紹介できなかったものをお届けするシリーズ 其の11

2回生/写真基礎

一眼レフカメラを使ってモノクロ35mmフィルムで写真撮影、現像、引き伸し、写真集制作

に取り組みます。

デジタルカメラが主流の昨今では

フィルムの存在は知っていてもこれまで触れる機会がなかった学生が多いです。

もちろん、もう既に使ったことがある!というコもいます。

撮影もなかなか苦労する訳ですが、

今回はフィルム現像について…

彼女の目線の先にあるもの。

それは。。。

時計。

現像は、全暗でフィルムをリールと言う器具に巻き付け、

タンクという容器に、

薬品(現像➔停止➔定着)➔水を順番に入れて行います。

例えば、

処理には現像液:(前浴:30秒)、現像:最初の30秒を連続攪拌、その後25秒放置、5秒攪拌の繰り返しを5分。

停止液:1分間の連続撹拌。

定着液:1分間の連続撹拌後、55秒放置5秒攪拌を10分繰り返し。

と言った具合に、時計を常に見ておかなければいけない状況なのですっ!!

(現像時間はフィルム・現像液の種類、温度、使用回数、希釈具合により異なる。またこの時間↑はブログ用の目安ですのでご了承下さい)

失敗しそうでドキドキ

予備水洗などをへて本水洗5分

水洗まで来たらもう安心☺

薬品

事前に自分達で調合しておきます。

現像液の場合、2種類の粉末を入れて作るのですが、温度や、粉末と水の量などに注意しなければいけません⚡

粉末が完全に溶解するまで撹拌してます☝

先程の水洗後のフィルムを水切り、

乾燥機へ

乾燥したら、1本だったフィルムを6コマずつハサミでカットしてフィルムシートに収納⚑⚑⚑

指紋がつかないように気を付けましょう❊

シャッターを切った瞬間の撮りたかったイメージは撮れた???

始めは想像より、暗かったり、明るかったり、

光の量がまばらで、きっと思う通りの写真ではないでしょうね〜

失敗点を考えたり、何本も撮り重ねていくうちに

ピタッと来る写真がきっと撮れるでしょう

2010年8月25日(水) 23:10

こんにちは♘

8/25は世界初のインスタントラーメン

“チキンラーメン”

の誕生日だそうです✩版画学生達もきっとお世話になっている事でしょうね^^

暑い夏には冷麺かもしれませんが、茹でた後に冷やすのがちょっとした時間と手間。

もしコレを簡単にできるインスタント冷麺ができたらスゴいですよね!

前期授業でご紹介できなかったものをお届けするシリーズ 其の5

2回生/写真基礎

暗室と呼ばれる、その名も暗い部屋では何が起こっているのでしょうか?

(暗い場所での撮影のため今回はピンボケ写真ばかりですがこんなニュアンスです)

写真のプリント作業です。

フィルムイメージの✛感光✛と✚プリント✚

☝コンタクトプリント☝

フィルムに写ったイメージがどんな風に撮れているか一目瞭然となるもの。

これを見て、大きく引き伸してプリントしたいイメージを選び、

引き伸し機にその1カット(フィルム)をセットし、

下に印画紙(感光乳剤が塗られた紙)を置き、

⚡上から光を当てる⚡

現像液(薬品)に入れるとじわじわと画像が浮かび上がってきます!

この瞬間が

✧ドッキドキ✧

停止液、定着液と順番にいれ、水洗いしたら

明るい部屋でチェック✩

でも水でボタボタ。。。

乾燥機に入れ

できあがり〜♬

2010年6月30日(水) 18:00

どしたの?

たまたま階段踊り場で1回生を見つけました⚑

何をしてるかと言うと、

☆ピンホールカメラによる撮影☆

以前にもお話ししましたが、

一般的なカメラと違ってレンズがなくて、ただの光の入らない箱の一カ所に小さなピンホール(針穴)が開いてるだけのもの。

そのためシャッターをきる時間(光を取り込む時間)が必要なので、

穴を開放にしてしばし待っているのです。

暗室で印画紙を現像するための薬品(現像、停止、定着)を準備する。

撮っただけではネガの状態でので、

引き伸し機(写真フィルムの像を拡大・投影し、印画紙に焼き付けるための機械)で、

ネガプリントと新しい印画紙を密着させ

光をあて、反転(ポジ)させる。

そのために

レンズを装着。

部屋の電気をセーフティーライト(オレンジのライト)だけにして

✦プリント現像✦

隣の部屋でプリント確認。

どんな具合???

因に手前のジャージの中にカメラ入ってます。

2010年6月7日(月) 22:08

先日の畠山先生レクチャーの記事でも少しお話しましたが、

1回生はピンホールカメラの実習に取り組んでいます✍

ピンホールカメラ:光の入らない箱にレンズではなく針穴(ピンホール)を開けたカメラ。暗箱カメラと言ったりもする。

授業では最もカンタンな方法で、箱の中の一面に印画紙(感光素材)を貼り、反対面にピンホールを開けたアルミを装着します。

まず最初にピンホ−ルカメラによるポラロイド写真を撮りました*

カシャ*

でも、ピンボケしてますよね〜

なぜかというと、

レンズを使わない上に、室内で光を取り込むのに時間がかかるため、暫く(4分間)みんな、じっとしてないといけません。

4分ジッとするのは思いの外難しい。。。

だからブレてしまった訳です☄

試しに適当な箱で作ってみる。

ピンホールの装着位置をカット✄✄✄

☝何だか雰囲気のある素敵な箱ですね^^

アルミ板を磨いて薄くし、

そこに“0.3mm”くらいの針穴を開ける❍

ちっさ〜いっ!

⇧この針穴でOKなのか、担当の北野裕之先生(特任講師)にチェックしてもらうの図⇧

⇪アルミに開けたピンホールはこんな感じ⇪

箱を黒く塗る。

黒は一番光を通しませんよね。

ピンホール以外に箱に光漏れがないか確認できたら撮影!!

2010年6月2日(水) 21:36

畠山直哉氏(客員教授)のレクチャーが行われました。

「版画と写真」

さすが!

大学の中の最大規模の講義室、◇◆満員御礼◆◇

畠山先生のPhotogravure(フォトグラビュール):印画法の一つで版画。専門的でかなり高い技術が必要。

<銅板にアスファルトを散布し、写真イメージを転写し、腐蝕、銅版画と同じ方法で刷り、イメージを紙に定着させる>

デジタル写真イメージが大きな幅を広げる中、

image、それを定着させる物質、その行為を行う身体などについて、

よくよく考えると様々な問いが頭に浮かんできます。

先生が冒頭からおっしゃってた“ P R I N T ”には

押し付ける⇨痕跡、記録という日本語があり、

写真も版画も✷関係の深いキーワード✷

世間にはこのprintが本当に沢山溢れているのです。

感じられたことはありますか?

また畠山先生は版画と写真は兄弟だと、おっしゃってました。

内容すべてをお伝えはできませんが、

‘心’にプリントするものを作ることはスリリングで面白い。

版画をする学生にとっても、写真をする学生にとっても、

アートに携わっている学生にとって、教員スタッフにとっても大変興味深いお話でした。

⌚質疑応答タイム⌚

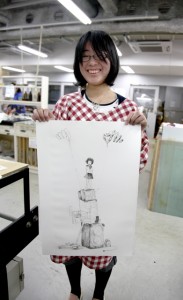

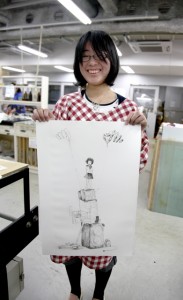

レクチャーの後は版画コースに来て頂き何人かの学生が作品を観てもらいました⚐⚐⚐

大学院生↑

普段先生から聞くアドバイスとはまた違い、

刺激になったよう。。。

4回生も↑

とても丁寧に、話を聞かせてもらいました✯✯✯

1回生は只今《ピンホールカメラ》に取り組んでます。

カメラの最も簡単な仕組みでセカイを撮り込められるのです。

「箱ではなく、部屋全体を完全暗室にし、ある一カ所だけに小さな穴を開ける、

すると、

外の景色が部屋に広がる。

ピンホールの原理が体感できるんだよ。」と聞き、目を輝かせてました✧*

畠山先生、本日はありがとうございました!!!

★また、次の機会を楽しみにしております★

2010年6月1日(火) 21:21

昨日に引き続き、今日は2回生の平版(リトグラフ&ウォータレスリトグラフ)の合評会でした♣

2つの技法を2作品づつ(又はそれ以上)提出。

2回生、1回生の時に比べるとプレゼンにも慣れてきているかな???

合評会は作品の話を聞ける✯✯絶好のチャンス✯✯

上手く刷り上がった時の嬉しかった♪思い

の話もあったかもしれません。

その反対、

ゼンゼン思い通りにいかなかった苦労話もあった事でしょう

それが終わるとキャプション(作品の内容が記入されたもの)を付け、

✷展示✷

そして

❃清掃大作戦❃

工房は他の使用者のために、

次回の作品制作をスムーズにするために、

✧✧キレイ✧✧に

制作とは実はとっても重要な事なのですっ!!!

コレ⇑は刷った作品をピンッと張るための水張り板のお掃除。

水張りテープ剥がし中。

展示@対峰館2Fエレベーター前

みなさんゼヒどうぞ!

6月1日は色んな記念日があるみたいですが、その中でも版画コースに関係があると言えば

『写真の日』(日本写真協会により設定)

奇しくも明日、

芸術学部メディア造形学科客員教授

畠山直哉氏レクチャー

「版画と写真」を開催✪

日時:6月2日(火) 13:30 – 15:00

会場:京都精華大学 黎明館L- 101教室

参加無料、申込不要、先着順、定員300名(満員の際は入場をお断りすることがあります)

畠山先生は日本を代表する写真家のお一人です。

ぜひぜひお越し下さいませ✦✦

2010年5月25日(火) 20:47

北野ゼミ生達は、

まず、本格的なカメラの撮影、写真に関わる物の扱い方を学びます✎✎✎

これまでは35mmフィルムしか使った事がなかった訳ですが

120mmフィルム(ブローニーともいう)を使って中判カメラでの撮影と現像をしてみます。

フィルムの入れ方も違います。

フィルムが大きくなるとどうなるか・・・

画像を取り込む面積が増えるので、より高精度な画像を手に入れる事ができるのです✧✧✧

版画コースでは手前はRolleiflex 6×6(ロクロク)、奥、Mamiya 6×7(ロクナナ)

他にもPENTAX 6×7もあります。

大御所登場!

大判カメラ 4×5 シノゴと呼ぶ。

ロール状になっているのではなく、シートフィルム(カットされている)を使う。

☝フィルム装着方法☝

また大きい(重い)ので三脚に乗せます。

学校の集合写真などによく用いられます。

少し前なら、カメラマンさんがいらして、

「ハイ!撮りますよ〜」

と言って黒い布をかぶって撮影されてました^^

今やデジタル一眼ばかりですが感度、解像度などからも未だ✦重宝✦されています

2010年4月8日(木) 18:12

水を通してみるモノクロ写真。

素敵ですね〜

これはゼミでレクチャーがあったバライタ焼き

バライタ紙とはファイバーベースの写真の紙

昨今の写真はRCペーパーといってプラスチックベースのタイプが多く使われてます。

イメージの現像から水洗い迄の処理が早い!というのが利点♛

それに比べてバライタ焼きは

紙の繊維に入った薬品をキチっと処理をしないといけない為、時間と手間が掛かるのです!

その分、

♕写真が良い状態で長期保存が可能♕

しかも、

✪トーンが豊かで黒の締まりが抜群✪

プリントのキレイ差がゼンゼン違う訳です!!!

現像、定止までは通常の一緒、

そのあと

第1定着➔第2定着➔仮水洗➔水洗促進剤➔本水洗

アーカイバルウォッシャー

アーカイバルウォッシャー(仕切がある水洗道具)

写真の個室みたいですね〜

水切りスクージー:両面水切りします

スポンジを使う場合もあり。

ドライラックなどで乾燥

そしてまたもや❖マシーン登場❖

ドライマウントプレス機

紙は反るので、ピシッとした写真にするにはフラットニングというを作業が必要です◉◉◉

機械を事前に温め、

紙で写真を挟み、

⁑プレス⁑

コレを行うことで

紙の上に塗られたゼラチン質の層が熱で光沢をおび、✧✧艶が出る✧✧のです

そして

更にカーリングを抑えるために暫く重しを置いておく。

と、✦完成✦

もっともっとプロフェッショナルな技があるのですが・・・・

それはまたの機会に〜

ココで⚑ 重大告知 ⚑

ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが

それにともない

明日、★ハンガブログ 引っ越します★

明日以降はそちらで見て頂ければ幸いです。

♧今後とも、版画コース、よろしくお願いします♧

2010年2月8日(月) 21:06

✱後期:2回生・写真技法基礎の最終日✱

もちろん!合評会でした◎

それぞれの写真集ができました◎

@スタジオ

風景、人物、もの、被写体(カメラを向けられるものすべて)は色々

友人の作品&プレゼンが気になる!!

デジタルカメラ、インクジェットプリントが主流で使う中で、

フィルムカメラによる白黒写真制作に取組みました✰✰✰

最初は手こずる事もあったようですが、

✧✦✧みんなアナログの魅力を感じていたようでした✧✦✧