『ゼミ』カテゴリーの投稿一覧

2011年1月17日(月) 00:26

♣最近の心温まるニュース♣

「タイガーマスク」伊達直人を名乗る人物から児童養護施設等へ

ランドセル、文房具、現金etc.の寄付が全国で相次いでますね〜✧∗⁺

こういった活動が今後も続くといいなぁ

コチラは年末にあった

<武蔵先生お誕生日会>にて、☆学生から武蔵先生へのプレゼント★

中身は・・・

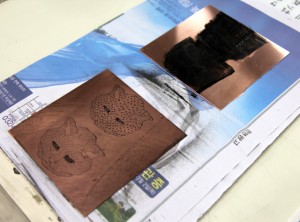

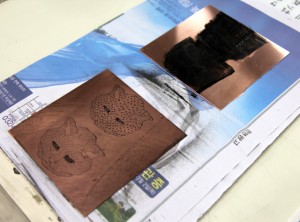

❖学生&スタッフ手作りスタンプとメッセージカード❖

事前にゴム版にイメージを彫り、

木っ端にくっつけました✪

「手作り!!嬉しいなぁ☺」と

先生、とっても喜んで下さいました^^

よかった♥

2011年1月14日(金) 03:45

先日、行われた【卒アル用プチ撮影会】

:卒業アルバム

✷銅版画:長岡ゼミ&リトグラフ:武蔵ゼミ合同ショット✷

@2F工房

✷シルクスクリーン:池垣ゼミ、特大スキーズィーとともにショット✷

✷木版画:牧野ゼミ、思い思いの道具を手にショット✷

✷写真:北野ゼミ、燃える赤バックにスタジオショット✷

この日、残念ながら欠席のコも数名いて、全員とはなりませんでしたが、

“SPD48”

※SPD:SEIKA Printmaking Department

〝オフショット〟

@未だ雪の残るデッキ。

さむい!寒い!

と体を縮ませながらも、

こういう集合写真を撮る機会はあまりないので、

みんな楽しそう♬でした^^

2010年12月31日(金) 21:42

こんばんは★

今日は雪の大晦日となりましたね〜☃

鏡餅・しめ縄・門松などを用意したり、

皆さん、新しい年を迎える準備はバッチリですか!?

大学、年内授業最終日の出来事。

は、やっぱり

北野ゼミ生、全員でスタジオの大掃除大作戦

掃き掃除はもちろんの事、

普段しないような床掃除も徹底的に!

どうです!この仕上がり⤴⤴⤴

見違える程美しくなりましたぁ✧∗⁺

☺気持ちいいですねぇ☺

2010年も、HANGA Blogをご愛読頂きまして、

♢♦ありがとうございました♦♢

来年もより多くの皆さんにチェックして頂き、楽しんで頂けるようなブログにしていきたいと思います。

♤♠2011年も宜しくお願い致します♠♤

見納めはこの1年活躍したこのコ達で

アムールトラのアビ,オク,ルイです★

カワイイ^^

@岡崎動物園

では皆様、あとは年越しそばを食べて

良いお年をお過ごし下さいませ〜

2010年12月7日(火) 21:38

1886年の今日、横浜で外国人船員のために日本初のクリスマスツリーが飾られた日だそうです。

皆さんのお家はもうクリスマス飾りをされていますか?

さて、

この色とりどりの物体は何だと思いますか?

▼コレを作るにあたっての図▼

何だか料理教室みたい。

◎今日は《パステル作り》をしました◎

水と薄力粉を混ぜ、熱しながら溶かす。

そこへ防腐剤を入れる。

先生の姿を見て「錬金術師みたい」とゼミ生が言ってました。

手作りパステルなので、顔料を自由に配合して好きな色が作れますね^^

顔料と、先程の液体をよく混ぜ合わせ、

よく練る。

新聞紙ヘ移動させ、水分を取り去る

水気が抜けてきたら、新聞紙の上でコロコロと転がして成形する。

先生のデモの後、それぞれ好きな色のパステルを制作

パステルと言うと、つい円筒形にしてしまいますが、

用途によって、カタチも変えて作るのもいいですね〜

道具関係や環境が、自分に取って使い勝手の良い状態だと俄然やる気が上がる⤴⤴⤴

2010年9月14日(火) 23:18

209とは・・・

対峰館2Fの銅版画&石版画(リトグラフ)専用の工房♙

そこで制作するゼミ生達の様子をご紹介します。

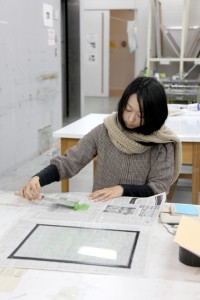

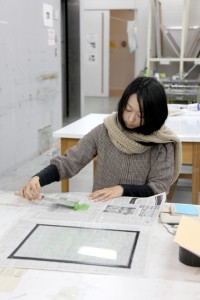

製版作業の一種

彼女は【リフトグラウンド】

という方法の作業途中。

銅版の上にニードルでイメージを描くんではなく、

砂糖水にアクリル絵の具を少し混ぜた物で絵を描き、

グランドを引き、乾燥後水洗いをするとお砂糖水が溶けて、

描画部分の上のグランドが持ち上げられ版面から剥がれることで、その部分が腐蝕できる方法。

かなり専門的なお話ですね^^

彼女、苦戦してます。。。

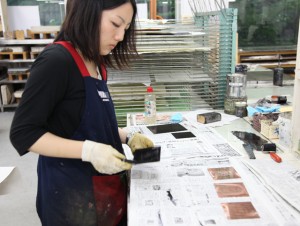

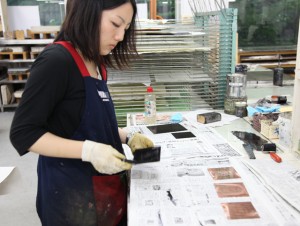

銅版の刷り作業

イメージを刻んだ銅版にインクをゴムベラや紙ベラ、ローラーでインクをのせる。

寒冷紗でイメージが見えてくる程度まで拭取る

イメージ部分だけにインクが詰まった状態になるまで、

ロール紙やタウンページなどの薄い紙で拭取る。

プレス機に版をのせ、

湿らせた版画紙を置く。

✫凹版(銅版画)ではよくハーネミューレというドイツ製の版画紙を使います✫

<厚みや色、サイズのバリエーションも豊富で質の高い紙の一つ>

その上にフェルトをかぶせ、

ハンドルを回して、刷ります。

かなり強い圧力を掛けてます♆

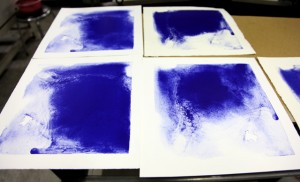

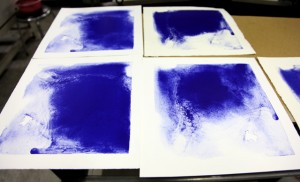

その隣では、

アルミ板リトグラフの刷りをしている学生。

ゴムやウレタンでできたローラーに油性のインクをつけて、

イメージを描いた部分に均一にインクをのせていきます☄

リトグラフは“水と油の反発性を利用した版種”です。

刷り作業時、

✩版面は常に水で湿らせた状態✩(スポンジを使う)

そこへさっきの油性インクをつけたローラーを転がすと、

クレヨンなどで描いた箇所にだけインクがのります!

それ以外についてしまったら、

スポンジなどで拭取ります。

リトグラフ特有の〝にじみ〟がよくでてます✧✦

⁺キレイですね∗⁺

<解墨>という油分&脂肪分の高い墨で描いたもの。

〝ラヴィ〟と言います。

一見、〝絵〟のように見えるのが特徴に一つで、

✧複製画などにも使用されます✧

化学反応によって版を作るので、

♈版画の種類の中でも、特に体験してみないと分かりにくい版種かもしれませんね♈

できた作品を前に語る二人

2010年9月8日(水) 18:47

昨夜は恵みの☂雨☂でしたね〜

そのおかげで今日は随分過ごし易いですよね◎

上陸した台風9号も熱帯低気圧になり、関東甲信越の方はしばらく雨が続そうですよ。

前期授業でご紹介できなかったものをお届けするシリーズ 其の12

3回生ゼミ/木版画

水性の場合、黒は墨を使ったりするのですが、

◈既成の物ではなく、オリジナルの墨を作ることもあります◈

<削り墨>と言って、墨を作る工程で出てくる破片。

コレを3ヶ月かけて水につけおき、

1週間に一度水をかえ、

◈墨の中にある膠(にかわ)分を取除いていきます◈

▵版画で使うには膠成分が強いそうです

3ヶ月後、

◈削り墨を乳鉢でよく練り、

適度に水を加え、

糊分が少なければ、少し膠と足して墨の摺りに使います◈

この作業、特に膠成分が 〷クセモノ〷

くさい。。。

というのも

墨は種油やゴマ油の油煙や松煙から採取した煤を香料と膠で練り固めた物。

膠:動物の皮革や骨髄から採られる強力な糊

ですから、動物性の何ともいえないニオイがあるわけです。

しかし!

✶ニオイに負けず✶3ヶ月、世話をすると

イイ色がでる黒が摺れます〜

2010年7月26日(月) 22:40

「私が釣りました」

と、牧野先生。

いや、ウソです。

先生はそんな事、一言もおっしゃってません。

ではなんでしょう?

✶刷毛下ろし✶用の

✶鮫皮✶

刷毛下ろし:一部の刷毛は買いたて、そのまま、は使えなかったりします。

また、使い続けると、刷毛のカタチが崩れたりします。

そんな時、

刷毛の先を熱で炙り、

鮫革で擦り、

毛先を枝毛状にして使う。(髪の枝毛は大敵ですが木版で使う刷毛は枝毛が良い)

これで絵の具ののりが良くなったりするわけですね〜