『シルクスクリーン』カテゴリーの投稿一覧

2010年9月22日(水) 22:34

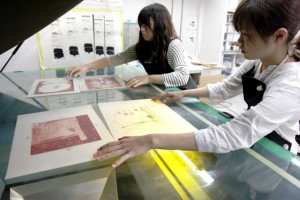

2回生/シルクスクリーン

まずは版作り。

アルミフレームに化学繊維を張り《紗枠》を作ります。

枠のまわりにぐるりと<テンショナー>を並べ、

繊維(布)を挟み、

繊維がボヨンボヨンと弛んでないかチェックし、

圧力で、グイッと張ります

すると、

溶剤で

先日準備しておいたボンドを溶かして、貼り合わせます。

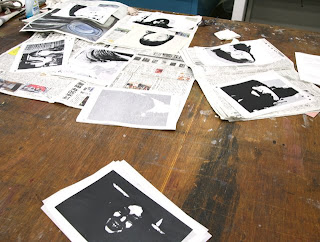

それと並行して、イメージも考えていきます。

技術も中身も充実していきたいですね!!

2010年8月14日(土) 00:36

一生懸命、板にTシャツを着せてます✰

刷り台にセット✰✰

刷りっ✰✰✰

「うまくいった!?」

☀7月某日☀

『シルクスクーンでTシャツプリント』大作戦が行われたのでした✰

先日まで開催されていた【上賀茂アートプロジェクト】のイベント

スタンプラリー:上賀茂の夏を集めよう!の

✦プレゼント制作✦

ハンガコースは

✰✰✰学生デザインによるオリジナル・シルクスクリーンTシャツ✰✰✰

コレをゲットして下さった方いらっしゃいますか?

猛暑の今年、

Tシャツとアートは欠かせませんよね✦✧✦

ぜひ活用してください!!

2010年2月9日(火) 18:15

今日は暖かくて、✿ちょっと春を感じました✿

❒未公開授業風景❒

後期:2回生/シルクスクリーン基礎

2課題を展示

合評会@対峰館3F

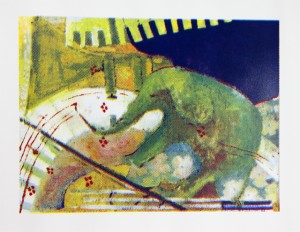

イメージはドローイングからの展開

作品を観て、

プレゼンを聞いて、

内容を知る。

どうーかなぁ〜?

シルクは

色の発色が良い!

大きな範囲のベタは少し難しい。。。

大きな範囲のベタは少し難しい。。。 ほっそいラインも難しい。。。

ほっそいラインも難しい。。。

紙以外のもの例えば

布や木、ガラスなどにも刷れるのが特徴

版を作る時、

スケッチブックに描いたイメージを反転して製版しなくてもよいのも特徴になるのです。

☆殆どの版画は版に描いたイメージと完成した作品イメージは左右反転するのです☆

前期のシルクスクリーン基礎では写真イメージを使って

s="Apple-style-span" style="font-weight: bold;">版を色ごとに分けて作ったりする事が多かったですが、

後期は手描きのイメージや、その2つを併用したイメージ作りに取り組みました✪

前期/後期両方の授業をとった学生は

技法にも少し慣れ、初体験のコのサポートをしたり、より高度な手法を取り入れていたようでした✯✯

2009年11月18日(水) 20:04

イチョウの黄色が美しい今日この頃。

大学近くの北山の並木もとってもキレイ*

本日は天皇陛下の即位20年に当たり、京都を訪れてらっしゃるようで、

町は警備で物々しい感じでした。

さらにそれにともない京都御所の特別公開が1日〜10日までだそうです。

ハンガコースの

2回生達は来週、合評会が待ち構えている状況のため、

ジワジワと焦りの表情の学生がチラホラ

シルクスクリーンチーム。

△

作品構成をしてます

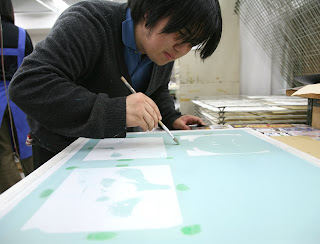

製版する為にまず版となる紗に

Mコート(感光乳剤:光に反応する液体)をぬります。

塗ったら乾燥。

塗ったら乾燥。

乾燥機に入れる。

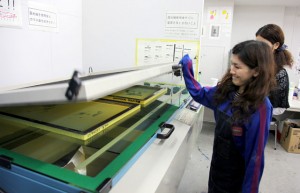

露光機

露光機(光を発する機械)に

❶原稿を置く。

❷紗枠を置く。

❸フタをして

真空にして原稿と紗を密着。

❹露光(光を当てる)

❺露光できたら

水洗い。

光が当った所は固くなり、当らなかった所は水で流れます。

❻

色を作ってます。

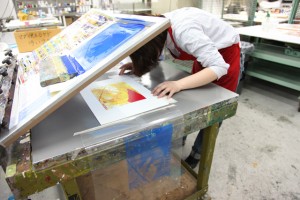

刷り作業の時、本学は

ISO14001を取得してる為、

環境に配慮して

シルクのインクは水性です★*

このインクは

乾燥が早い!という事と

段取りが◆肝心◆なので

ペアで刷り作業を行うことが多いです。

紙を次々とセットする係と刷る係。

手に持ってる道具が

スキージーコレで

インクを

紗に定着してる

イメージを通して

下にある紙に刷ってます。

穴からインクを落としてるようなカンジ

。

大きなイメージはスキージーに平均して力が入らない

大きなイメージはスキージーに平均して力が入らない事があるので

二人掛かりで刷ることもよくあります◉◉◉

見た目以上に

腹筋を使うのです!

一枚づつ見当(重ね刷りの目印)を合わせます

一枚づつ見当(重ね刷りの目印)を合わせます。

ズレないよーにね。

刷り終えたら

水洗い。

ジェットの力を借りたりします☆

イメージも何度か消して

紗は再利用可能です!

2009年10月29日(木) 21:07

2回生は銅版画チームとシルクスクリーンチームに分かれて授業を受けてます。

シルクスクリーンは基本4版種(木版,銅版,石版,孔版)の中の

孔版に分類され、他の3つのよりも新しい版種です。

なぜ<シルク>とついてるかというと

昔は版材となるものが絹を使っていたからです。

今は絹よりインクの通りが良いテトロン,ナイロンで織られた布を使う事が多い。

まずは版作りからはじめます。

専門の業者に注文する場合もよくありますが、授業ではココから行います⦿

紗張りと言って紗枠(金属フレーム)に紗(テトロン布)を張る事です。

同じ紗で違うイメージにしたい時も洗えば何度か使えます。

紗枠に接着剤を塗布

紗枠に接着剤を塗布する。

乾燥したら

紗枠の周りに

テンショナー(エアーコンプレッサーを使って張りを与える機械)を

設置して

紗を置く。

<テンショナーではなく

ヒッパラー(布や紗を引っ張る道具)や

ペンチでも代用可>

テンショナーで紗を挟み

テンショナーで紗を挟み、

エアーコンプレッサーをスイッチON★☆

紗が

張ったのを確認したら、

溶剤を滲み込ませた布を紗の上から撫でると

接着剤が溶かし、

紗と紗枠をくってけます。ドライヤーで

乾燥。

余分な紗を切り取り、

補強のために

テープで固定したら

♫できあがり♫ 担当

担当は

中川 久子先生(非常勤)よろしくお願いします!

2009年8月18日(火) 20:13

本日から京都精華大学ではAO入試を実施してます。

版画コースは全4日間行います。

受験生達はそのうち2日間来て、それぞれ別の版画技法で作品制作をします。

⦿第1日目の今日はシルクスクリーン制作をしました⦿

今日の試験の様子をお見せできませんので、シルクで使う道具のご紹介をします❖❖❖

中央にあるのが版。紗枠といい、金属のフレームに化学繊維が張ってあります◎

手前右がスキージー。紗枠の上にのせたインクをコレでひき、下にセットした紙に刷ります◎

手前中央の金属の道具はバット。

コレに光に反応するどろっとした液体(感光乳剤)を入れ、紗に塗ります◎

奥が露光機。下から光が出ます。

シルクスクリーンはイメージを光に反応させて版に定着させるため、こういった機材が必要となります◎

手前が乾燥機。

感光乳剤や版を乾かせるためのもの◎

シルク用インク。

京都精華大学は環境に考慮し水性を使用◎

ここは水洗い場。

感光乳剤を塗った版にイメージを露光機で焼きつけると

光が通った部分と通らなかった部分ができます。

その後水洗いをすると光が通らなかった部分は水で流れ、

版ができます。

紗には穴がある所とない所ができその穴をインクが通ると思って下さい。

また汚れた版を洗う場所でもあります。

とっても簡単に説明しましたので詳しくはブログのシルクスクリーンのラベルでどうぞ!