『未分類』カテゴリーの投稿一覧

2010年11月19日(金) 11:10

こんばんは★⋯

木野祭明け

@ゴミ捨て場

いつも用務員さんが各教室&工房で出たゴミを回収、細かな分別などもして下さってます!

✲✲✲ホントにありがとうございます✲✲✲

ココには何か良いものが落ちている。。。

西日に照らされるなか✷発見✷

とりあえず運びいれ、

大量の❂木材❂と❂ビス❂を

Getしました〜

立体基礎の授業に使いまーす✿

✦ボジョレー・ヌーヴォー 2010 ✦解禁✦

「今年は8月下旬の好天の影響で、フルーティーで活気ある香りと、ほど良いタンニンを兼ね備えた魅力的なワインに仕上がっている。」

そうです^^

さらに、飲みきれない方やお酒が強くない方用に☆good news☆

“ベイビーボトル”(250ml前後)が発売!

1年に一度の機会を楽しんでみては如何でしょう!?

もちろん!未成年の皆さんは20才になってからですよ!

成人するまでのお楽しみ〜♪

✪大人の方も飲み過ぎには注意ですね✪

2010年11月15日(月) 21:44

本日より

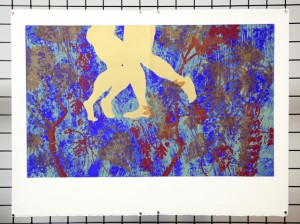

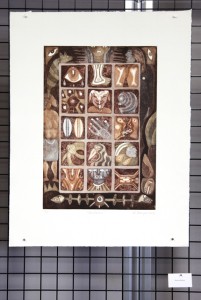

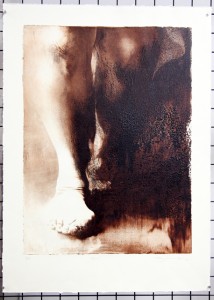

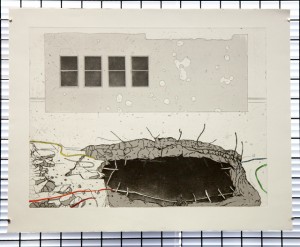

アメリカ・マイノリティーの版画展(アメリカ現代版画5人の視点)

という展示(展覧会)を

京都精華大学情報館 3F 図書ギャラリースペース

http://johokan.kyoto-seika.ac.jp/

で行っています。

主催:版画コース

コレは

✦アメリカにおける版画表現の一端を、5人の版画家の作品約18点において紹介するものです✦

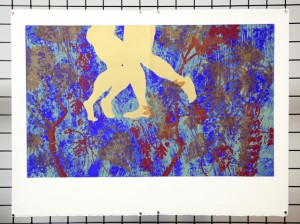

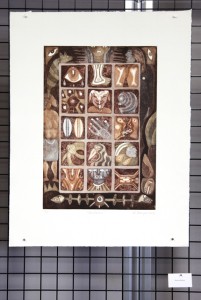

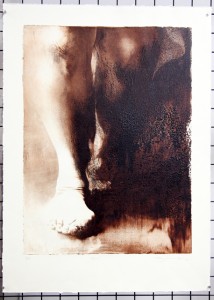

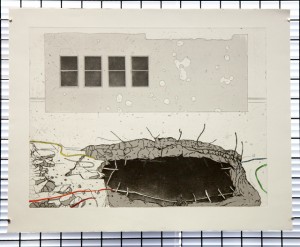

Curlee Raven Holton

Kay WalkingStick

Karima Muyaes

Priscilla Romero

Amze Emmons

今回の展示のキュレータであるカーリ・レーバン・ホールトンさんのコメント

5人の版画家が見せる視覚的なコラージュの世界5人の作家うち、二人はラテンアメリカ、一人はアメリカ原住民のインディアン、一人はアフリカ系アメリカ人、残り一人は英国系アメリカ人で、それぞれが特徴ある文化背景を持っています。

彼らは、リトグラフ、エッチング、シルクスクリーン、モノプリントといった様々な版画の技法を用い、彼らの世界の心象を異なる具象画のスタイルによって表現しています。

これらの作品は、個人的な体験に基づく表現ですが、その実は帰属意識や文化、政治といった現代の問題、アメリカ人とラテンアメリカ人の社会環境を表現しています。

鑑賞に当たっては、だた、個々の絵画イメージを見るだけではなく、アーティストが表現した作品が広げる世界の文脈とイメージの中に潜むニュアンスを読み取っていただければと思います。

今回、お見せする作品のコレクションは、政治、文化や社会的な差をこえ、芸術が一つのコミュニケーションの橋渡しをする力となることを信じて疑いません。

会期:2010年11月15日(月)~11月22日(月)

ゼヒご覧ください!

2010年11月12日(金) 23:59

こんにちは。

ナント!

HANGA BLOG

この投稿をもちまして、

900回となりましたっ!!!

❉嬉しい❉

❇メデタイ❇

これも見て下さっている皆さまのお陰です。

〪✣〮〬ありがとうございます〮〫✣〪

これからも1000回、1100、1500、それ以上をめざして、

ハンガコース、展覧会、版画技法などを主に色々とご紹介していきたいと思いますので

❊❊よろしくお願いします❊❊

残念ながら、このブログにはコメント欄が存在しませんが

何かご意見、ご感想、ご要望等ありましたら

hanga@kyoto-seika.ac.jp

までメールくださいね★

そんな記念すべき!?投稿ですが普通なネタ。。。

昨日の続き、木野祭

と<おすすめ版画展>をお送りします。

“木野祭”は

模擬店、ライブ、展示、などがたっくさん!

昼もいいですが

盛り上がるのは夜かも???

在学生&卒業生&教職員&地域の方々&高校生etc.

❃ホント色んな方が木野祭で集うのです❃

ハンガコースの卒業生、武蔵先生、牧野先生でパシャ✵

またいつでも遊びに来て下さいね〜✿

そして

模擬店の人気審査が行われ、

副学長でもあられる武蔵教授が審査員に!

結果は知らないのでお伝えできません。。。残念。

2回生の【MUSASHI】はどうだったのでしょうねー

<おすすめ版画展>

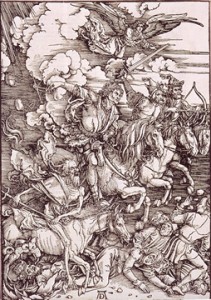

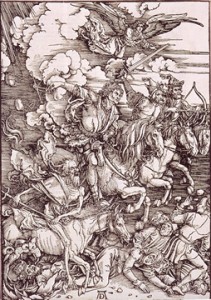

アルブレヒト・デューラー版画・素描展 宗教/肖像/自然

会期:2010年10月26日(火)~2011年1月16日(日)

開館時間:午前9時30分~午後5時30分 毎週金曜日:午前9時30分~午後8時

※入館は閉館の30分前まで

休館日:月曜日(*ただし、2011年1月3日・10日は開館、12月28日(火)~2011年1月1日(土)、1月4日(火)・11日(火)は休館)

※2011年は1月2日(日)から開館。

会場:国立西洋美術館

〒110-0007 東京都台東区上野公園7番7号

アクセス:http://www.nmwa.go.jp/jp/visit/map.html

観覧料金:一般850円(600円)、大学生450円(250円)

※ ( )内は20名以上の団体料金

※ 高校生以下および18歳未満の方は無料(入館の際に学生証または年齢の確認できるものをご提示ください。)

※ 心身に障害のある方及び付添者1名は無料(入館の際に障害者手帳をご提示ください)

※ 本展の観覧券で常設展示も併せてご覧いただけます。

[関連企画]

「黙示録―デューラー/ルドン」展

デューラーの版画「黙示録」連作(1498年)に焦点を当て、その革新性と後世への影響をたどる展覧会です。

会期:2010年10月23日(土)-12月5日(日)

会場:東京藝術大学大学美術館展示室2(東京・上野公園)

*本展には、別途観覧券が必要ですのでご注意ください。

[関連シンポジウム]

「デューラー受容史500年」

日時:2010年11月13日(土)10:00-18:00

会場:明治学院大学白金校舎

主催:明治学院大学、国立西洋美術館

協力:ドイツ語圏美術史研究連絡網

お問い合わせ:明治学院大学文学部芸術学科共同研究室 03-5421-5380

※一般聴講可。事前申し込み不要。無料で聴講いただけます。

アルブレヒト・デューラー:(Albrecht Dürer, 1471年5月21日 – 1528年4月6日)

ドイツのルネサンス期の画家であり、<代表作:『野うさぎ』1502、1500年の自画像、東方三博士の礼拝 1504年>

版画家であり、<木版画:犀、黙示録、エングレーヴィングの:アダムとエヴァ、騎士と死と悪魔などの多数の作品を制作>

数学者でもあります。

「メレンコリア」

1514年 エングレーヴィング

「ネメシス(運命)」

1502年 エングレーヴィング

すべての作品が版画でこんな表情、表現が出せるの?と思わせられます!

人物や動物のフォルム、構図、絵に込められたテーマ、線や点の細かさと表現力、

とにかく、凄いです!!

ゼヒ一度、見てみて下さい!

2010年10月4日(月) 17:00

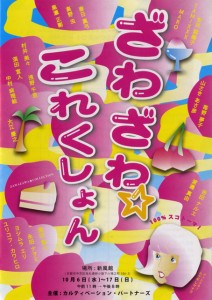

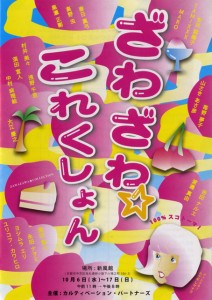

「ざわざわ☆これくしょん-100%スコトーマ-」

「ざわざわ☆これくしょん-100%スコトーマ-」

会期:10月6日(水)-17日(日)

会場:新風館

京都市中京区烏丸通姉小路下ル場之町586-2

開催時間:11:00〜20:00

主催:カルティベーション・パートナーズ

参加アーティスト

浅野千里 村井美々 山さきあさ彦 苺野夢子 tamixxx 大江慶之 MARO ユリコフ・カワヒロ

中村麻里絵 吉田ナルエ 安井菜緒子 黒瀬正剛 渡邊真由 春日真弓 須田宣人 高野虫 永田ナヲミ ヨシムラエリ

http://www.manavu.net/others/zawa/index.html

オーロラソース展

オーロラソース展

会期:10月18(月)〜31日(日) *24(日)休み

開催時間:13:00〜18:00

31日(日): 15:00〜17:00 closing party

会場:GALLER ACADEMIANN kyoto ギャラリーアカデミアン

〒600-8171 京都市下京区烏丸五条東一筋下ル インターナショナルアカデミー内

地下鉄五条駅③番出口 徒歩1分、京阪清水五条駅①番出口 徒歩7分

TEL:075-351-6848 Fax: 075-371-6005

【 出展作家 】 中川潤、前川岳久、MARO、吉田ナルエ、吉田美佐子、山西愛

http://www.ab.auone-net.jp/~in-aca/gallery.html

吉田ナルエさん(卒業生)

✱スケッチや、写真を下絵に用いた鉛筆トレース画による制作を 行っていらっしゃいます✱

中村麻里絵さん(卒業生)

✱在学中、レザーに 手刺繍を施したアクセサリーブランド「コドミカル」を立ち上 げ る。他に絵描き、パフォーマンス活動などをしてい✱

ゼヒご覧下さい。

2010年10月2日(土) 00:12

2ケタ月になりましたね〜 早いものです

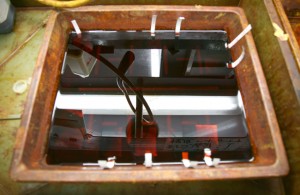

今日は◐2011年度版 大学紹介ムービー◑

の数ショット(版画のところ)をお届けします☆

0:18位から

石版画制作中

2:02あたり

夏頃に映像コースの学生が制作。

動画はhttp://www.youtube.com/watch?v=D83VGyBbbQEでゼヒどうぞ☄☄

話は変わって

新任の児玉 靖枝先生(非常勤講師)

✦技法ではなく絵作りの方を見て頂いてます✦

よろしくお願いします!!

中川 久子先生(非常勤講師)

✦シルクスクリーンの技術面全般を見てもらっています✧

濱田 弘明先生(非常勤講師)

✧シルクスクリーンの技術面、イメージのデジタル処理を見てもらっています✧

✬2回生/シルクスクリーンはこの3人の先生に担当して頂いてます。ハンガコースのNewスタイルです✬

こちら、ある日の北野先生。

ゲーラスのワークショップに行っていた1回生達からもらった◉ペロペロキャンディー◉

頬張っていらした表情を撮りたかったのですが・・・

シャッターが2、3秒遅れてしまった!

残念。。。

2010年10月1日(金) 22:03

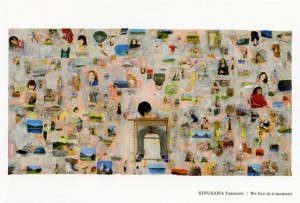

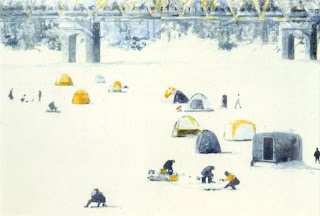

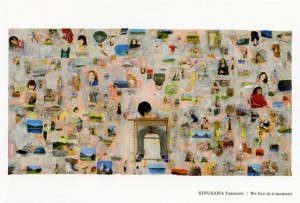

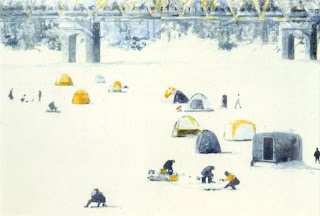

衣川 泰典 展 / 束の間の私達

2010年10月6日(水)〜24(日)

11:00〜19:00(最終日は18:00まで)月曜定休

初日10/6(水)の18:00より、会場にて作家を交えてオープニングパーティー開催(無料)

http://www.neutron-tokyo.com/gallery/schedule/1010/KINUKAWA_YASUNORI/index.html

ニュートロン東京

〒107-0062 東京都港区南青山二丁目17-14

地下鉄銀座線「外苑前」駅より徒歩約8分、「青山一丁目」駅より徒歩約15分

電話&FAX:03-3402-3021

◧今年は特に発表の機会の多い衣川先生(非常勤講師)の個展◨

◘◘ゼヒご覧ください◘◘

2010年8月19日(木) 20:26

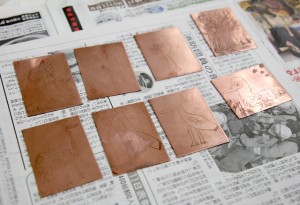

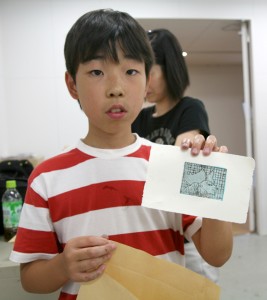

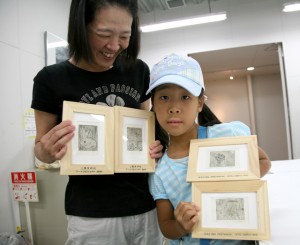

AO入試 1期 ワークショップ2つ目

木版画:《木版コラグラフ》を行いました。

コラグラフとは

✷コラージュするように作る版画✷

コラージュ:台紙に表したいものを様々な素材を切ったり、ちぎったりし、貼り重ねてつくる。

木版コラグラフの場合は土台に板を利用し、彫りを加えたり、

色々な素材を張り付けたり、版材にニスやジェッソを付けたりして凹凸をつくり、

その凹凸にインクをつけて刷ることができる。

版を作る時も工夫次第で何でも取り入れる事が可能。

刷る時もインクの種類や、インクを付ける方法も筆でもスポンジでも、色んなものが使えます❃

☝左側;ダンボール、寒冷紗 (紙、ヒモ、レースなど版材は何でもOK!)

左奥;タンポ (刷る時に使える。スポンジ、筆なども)

右手前;彫刻刀各種 (木版ならでは、彫りの調子が作れる)

右奥;はさみ、ボンド、糊 (素材を切ったり、貼ったりする際に使う。ボンド,ジェッソ,ニスはマチエールになるので色々使える)

この技法は一度刷ると2度と同じものを刷る事ができないも特徴の一つなので、

モノプリント<モノタイプ>に分類される。

モノタイプとは

版に直接インクや絵具などを用いて描画し、その上に紙をのせて圧力をかけ、イメージを紙へと転写する版画技法。

モノタイプの「モノ」はギリシャ語のMONOS(モノス)から由来していて、「ただ一つの」という意味を持つ。

▼作品例▼

栗本佳典

黒木美希

木版画・コピーによる和紙のコラージュ

安田 彩

コラグラフ

2010年8月16日(月) 15:12

☀八月十六日☀

本日は【五山送り火】

❖❖京都の夏を代表する風物詩の一つ❖❖

お盆に返ってこられていた精霊をあの世に送る行事です。

東山如意ケ嶽の「大文字」が一番有名ですが、(たまに大文字焼きと言われる場合がありますが、少し違います)

松ヶ崎西山(万灯籠山)・東山(大黒天山)の「妙法」、

西賀茂船山の「船形」、

嵯峨曼荼羅山の「鳥居形」、

金閣寺大北山の「左大文字」、があります。

20時の大文字に点火され、順次火が灯っていきますので、出町柳付近の鴨川、そこから北東、は比較的見えやすいかもしれません。

全てが見える場所は殆どないともい思いますが、街中の少し高いビルから見えると思いますのでこの機会にぜひご覧ください☾☾☾

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/koto/gozan/midokoro_map/daimonji_map.html

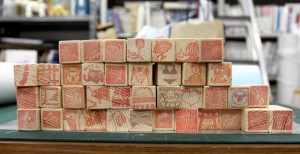

♒彫ってます♒

何を?

よっく見るとカミガモの文字。

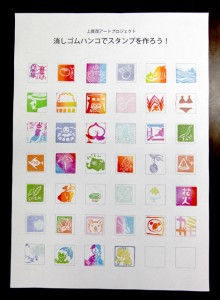

先週の金曜日に、【上賀茂アートプロジェクト】の7/31(土)に行われたイベント

スタンプラリー:上賀茂の夏を集めよう!の✦プレゼント制作✦のお話をしました。

実はその<スタンプ>を✬ハンガコースの学生が制作しました✬

陶芸コースからも応援にきてくれました✧✦アリガト✧✦

☝は牧野先生制作!

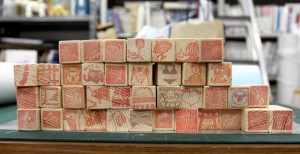

こんな感じにどんどん製造されていきました!

さて、

その数、合計何個になったでしょう?

スタンプ部分は☖消しゴム☖

テープを貼って木に☡接着☡

木の側面を見てみて!

✷セイカのマーク✷

✷焼印ですッ✷

ちょっと凝ってるでしょ!?

ハンガのも欲しい

そして夕方

ジャーン!!

約40コ

✻✻できましたぁ〜✻✻

舟、スイカ、クワガタ、水着、なす、カエル、

夏色スタンプがたっくさん!

☆かわいい★

“上賀茂神社アートプロジェクト”

「上賀茂」と「アート」をキーワードとした、

上賀茂神社&上賀茂地域の人びとと、京都精華大学の学生や関係者によるプロジェクトも無事終了。

関係者の皆さん、観に来て下さった皆さん、✳✳ありがとうございました✳✳

2010年8月13日(金) 23:08

ただ今♙大学もお盆休み(12-16)♟

そのせいで?HANGA BLOGも昨日はなぜかHPともにエラーが出てしまっておりました。

ご迷惑おかけして申し訳ありません。

復活致しましたっ!!

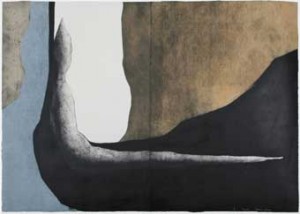

森糸沙樹 展

落ちる前 覚める前 うたた寝の束の間

平成22年7月26日(月)~8月21日(土)

ザ・パレスサイドホテル

〒602-8011

京都府京都市上京区烏丸通下立売上る桜鶴円町380

075-415-8887

ホテル1階ロビーでの展示です。(最終日17時まで)

✛森糸さんは実習アシスタント✛

来週いっぱいとなってしまいましたが駐車場もあります。

☸よろしくお願いします☸

京都の版画十人展

九州の風よ!

出品作家:

安東菜々、黒木美希、黒崎彰、坂爪厚生、桜井貞夫、二階武宏、野村久之、畠中光享、三上景子、山田喜代春

2010年08月04日(水)〜 09月01日(水)

13:00~20:00 月曜休館

入館料:無料

会場:アートフォーラム千

福岡市中央区輝国2-25-12

TEL:092-791-97 FAX:092-714-21

京都の版画作家10人の展覧会☄

それぞれの作家による多様な手法と表現が見られ、版画の奥深さを知ることができます☆

企画:岡田毅氏

黒崎名誉教授、黒木先生、二階先生、三上さん、が出展されてます!

お近くに行かれた際にはぜひお立ち寄りください♘